本記事はゲームプランナー就職活動者向けの記事です。

ゲームプランナーとして就職活動を行う皆様に向けて私なりの企画書の構造やコンセプトの考え方、ゲームシステムの考え方について紹介します。早速本題に入りますが、就職活動のために企画書を書く際にページの構成に関してはだいたい4枚~7枚程度で下記のような構成が多いかと思います

1ページ目:タイトル

2ページ目:コンセプト

3ページ目:ゲームシステム

4ページ目:ゲームシステム2

5ページ目:ゲームシステム3

専門学校によって企画書の書き方の方針が異なるためゲームサイクルのページやターゲットのページが必要とされている、という方もいるとは思いますが、コンセプトとゲームシステムのページが重要なのは間違いないかと思います。今回の記事ではコンセプトとゲームシステムの関係性や構造について紹介して行きます。

ゲームコンセプトとは?

ゲームコンセプトは「ゲームでどのような体験をしてもらうかの面白さの方向性」です。

ゲームの頭からつま先までの骨子となる、核となる遊びの体験です。就職活動用の企画者であれば独自であることが望ましいです。また、コンセプトはゲームの目的の役割を担います。詳しく説明していきましょう。

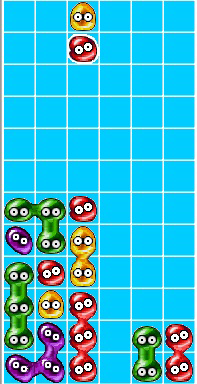

ではパズルゲームのぷよぷよとテトリスでコンセプトを比較して見たいと思います。

ぷよぷよとテトリスは、落ちものパズルゲームという同一ジャンルでありながらゲームでプレイヤーが行う体験はそれぞれ異なりますよね。

ぷよぷよ「同じ形異なる色のぷよ(パズル)を積んでいき同色を組み合わせて連鎖の組み立てをして消すのが面白い」

テトリス「異なる形のテトリミノ(パズル)を積んで列を作る組み立てをして削除するのが面白い」

このように、「落ちものパズル」として一見同じようなゲーム体験に見える両者も、まったく遊び方が異なることがわかります。また、積んで消すというのはゲームの目的としての役割がありますよね。どうやって積んでいくのか、どうやって列を作るのか同じ色をそろえるのかというのがゲームシステムで書いていく手段となります。

ぷよぷよにはぷよぷよでしかできないゲーム体験があり、テトリスにはテトリスでしかできないゲーム体験があり、改めてまとめると、ぷよぷよとテトリスのコンセプトとなるのはこちらでしょう。

ぷよぷよ「同じ形異なる色のぷよを積んでいき同色を組み合わせて連鎖して消すのが面白い」

テトリス「異なる形のテトリミノを積んで列を作って削除するのが面白い」

企画書にコンセプトが必要な理由

コンセプトがあればゲーム体験の軸がブレないようになります。例えばゲームを考える上でゲーム体験として間違った方向性の遊び方を除外したり、ゲームの独自性を守ったり「このゲーム何がしたいんだろう?」「コンセプト実現のためのA要素とB要素は全く関係ない」というような矛盾やゲームの破綻が起きてしまわないようにするためにコンセプトが必要になりますね。

ぷよぷよのコンセプトでは「同じ形で異なる色のぷよ(パズル)を積んでいき同じ色を組み合わせて消し連鎖が面白いゲーム」としました。ぷよを組み立てて連鎖を楽しんでもらうということが一番のコンセプトなので、ゲーム中ぷよの色が突然増えたりぷよの形が変わったり連鎖の組み立てを阻害するような体験を入れ込むべきではありません。

また、ゲームだけではなくどんな製品にもコンセプトは存在します。家電で例えるとわかりやすいかもしれません。炊飯器なら「ふっくら美味しいお米が炊ける」というようなものです。

コンセプトの考え方

コンセプトには段階があると私なりには思っています。欲求→ゲームに落とし込むというプロセスを辿ればコンセプトに近づけるのではないかという考えです。

まずは、感情や欲求から考えていきます。感情や欲求とは、剣で敵を倒したいとか、銃を撃ちたいなとか、やりたいことや強い欲求を表面化させたものです。ヒーローになりたい、悪い奴を倒したい、車でかっこよく走りたいなど。言い換えればコンセプトの源泉となるところは感情や、欲求と言ってもいいでしょう。

しかしこの時点ではまだコンセプトというよりも感情や欲求が表面化しただけにすぎません。「剣を振りたい」「ヒーローになりたい」というだけでは現時点でコンセプトとしてはゲームの方向性がぼんやりと曖昧なままです。

ではコンセプトの源泉をよりゲームコンセプトとして昇華するために具体的な方向性を考えて行きます。ユーザーにどうやって遊んでもらうかプレイヤーの実際の遊び方をイメージすることが大切です。読み手と作り手側のイメージがマッチするはずです。

レーシングゲームなら「かっこいい車で走りたい」が感情となる核でコンセプトの源泉です。脳内でゲームの動きがしっかりできているのであれば、あとは言語化するだけですが、なかなか難しいですよね。

では、「かっこいい車で走りたい」の源泉をもとにゲームイメージを固めていきます

「どうやって走らせようか?」「どんな車かな?」「そもそもかっこいい車で走るのか」「かっこよく走るのか」このようなニュアンスもしっかりとただしていきます。具体的なアイディアを出して行きますが、ここの言語化がとても大切です。この時、頭の中で考えたものはできるだけ紙やスマホのメモ帳でもなんでもいいので書き出していくといいでしょう。

脳内のゲームイメージが定まってきたらゲームコンセプトとしてあらわします。コンセプトの書き方も専門学校によって異なると思います。

本記事ではこのようにおすすめしたいと思います「◯◯を××して△△する□□」 言葉の穴埋めで簡単に伝わるフォーマットです。慣れないうちはできるだけわかりやすい動詞を穴埋めに使うなどするとイメージが伝わりやすいです。

ぷよぷよならこのような感じです

「同じ形異なる色のぷよ(〇〇)を積んでいき(××)同色を組み合わせて(△△)連鎖して消す(□□)のが面白い」

コツとしては、自分が持っているゲームイメージに使われている名詞、動詞などを用いてください。「掃除機(名詞)で敵を吸い込む(動詞)アクション」 というようにはっきりと書いたほうがいいです。

〇〇や××の穴埋めも個数を変化させてもいいです。伝わる書き方なら変形させてもいいでしょう。

剣を振るなら「一撃のカウンターを軸にしたアクション」

車の運転なら「狭い道路を最高速度で走るカーチェイス」というように自分の持つコンセプトの源泉からゲームイメージが伝わるコンセプトに昇華させていきます。

では実践として「ヒーローになりたい」というコンセプトの源泉をゲームコンセプトに落とし込んでみましょう。「ヒーローになりたい」であれば、ヒーローになるために変身したり変身している間に強くなったり街の悪い奴や、怪獣をやっつけるなどありそうですよね。どんどんアイディアを膨らませて行きましょう。

色々アイディアを出していってヒーローの要素である「ベルト」「変身」にスポットを当ててゲームイメージを固めました

「街に落ちている変身ベルトを拾い、いろんなヒーローになれるゲーム」としたいと思います

そうすると「いくつも変身ベルトがあって装着するんだな」「ベルトによって特徴が違うんだな」と読み手側のイメージが補間できますね。

ゲームシステムについて

ゲームシステムは、「どうやってコンセプトを実現するか」です。遊び方の手段としての遊び方を考えられるかの説明や詳細を書いて行きます。就職活動の際に求められるゲームシステムはなるべく独自である必要があります。

企画書ではゲームシステムはゲームシステム1、ゲームシステム2~と複数ページにわたって書いていくことが多いかと思います。ゲームシステムの最初のページでは、そのゲームの体験を決定づける核となる遊び方を書いて行きます。

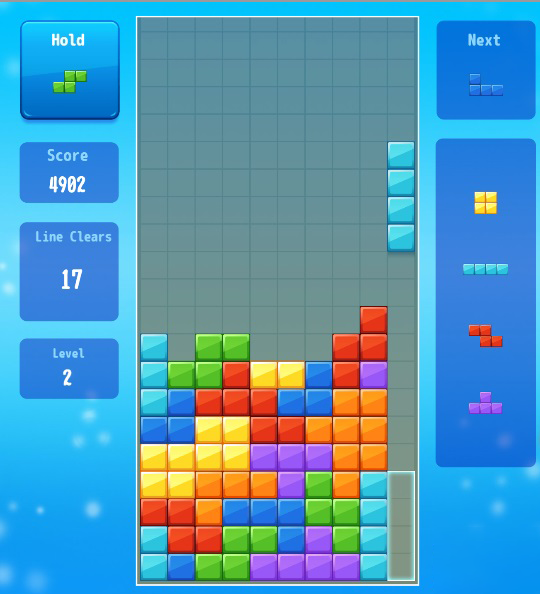

テトリスであれば、複雑なテトリミノを「こうやって」組み合わせて消す。という手段と目的が一目でわかるような書き方がいいでしょう。前ページのコンセプトがより正しく伝わります。

また、テクニックとしてそのゲームで一番気持ちの良い遊び方もこのページで提示すると魅力が伝わりやすいです。あえて1列残して長い棒状のテトリミノで消せたら快感!みたいな基本的な遊び方と魅力が詰まっているといいでしょう。

次ページからはゲームシステムの拡張や発展した遊び方を書いて行きます。

テトリスならホールド機能を使って戦略を立てれるよとか、ゲーム進行に応じて落下速度が変わる緊張感とか、コンセプトを実現しつつ1ページ目に書いたことと密接な説明になっていればいいでしょう。

ゲームシステムの考え方

ではどうやってゲームシステムを考えていけばいいのでしょうか?ここでコンセプトが役に立ってきます。

なのでコンセプトが定まっている状態で考える方がベストで、コンセプトに書いてあることから連想、発想してコンセプトを実現したシステムを考えていくと楽です。

では改めて先ほどのヒーローの企画で考えて見ましょう。

コンセプトは「道に落ちている変身ベルトを拾って、いろんなヒーローになれるゲーム」でしたね。これだけでも考えられそうですが、企画の詳細を考えていくにはここからもう少しゲームルールを補足したり目的を追加したりして考えていきます。

・主人公はベルトをたくさん多く拾ってヒーローとなり怪獣を倒す(怪獣を倒すという目的の設定)

・ヒーローになれる時間には制限時間があり、時間が0になると元の姿に戻る。元の姿はめちゃ弱い(制限時間のルールの設定)

そうすると色々ゲームシステムで必要な手段が思い浮かんできました。みなさんも一緒に考えて見てください。

・制限時間で元の姿になる前にベルトを探しながら怪獣と戦う

もしくは

・元の姿で怪獣に見つからないようにベルト探索パート、変身後のヒーローパートでバトル

2つほど基本となる遊び方が出てきましたね。どっちを採用するか迷いどころですが・・・。

仮に「制限時間で元の姿になる前にベルトを探しながら怪獣と戦う」を採用するとして、メインとなる独自のシステムを考えたら、あとはゲームシステムを拡張したり発展させたりします。

・それぞれベルトには特徴があり、巨大化できたりビームが打てたり車になったりしたら面白そう。

→戦隊モノやライダー系のかっこよさを意識したい

・ベルトによって制限時間が異なる

・ベルトは強制交換のため注意が必要

・怪獣はめちゃくちゃ強いので元の姿では瞬殺される

こんな感じで「道に落ちている変身ベルトを拾って、いろんなヒーローになれるゲーム」というコンセプトを違反しないようにアイディアを考えていきます。

まとまったらどのページに何を書くか考えていきましょう。

ゲームシステム1では、ベルトを拾って変身できること、変身後にできることを書いていきます。対となる制限時間があることや怪獣がいて倒さなければいけないことも書いておき、なるべく1ページで全体が理解できるようにしておきます。

ゲームシステム2では、ベルトの特徴として巨大化、ビーム、乗り物への変身など様々があること、強制交換になってしまうことなどを書いていきます。

面白いアイディアが浮かんでくることがあれば、ゲームシステム3に追記したり、面白くないアイディアは削っていき、就活用企画書として企業に送れるように仕上げていきましょう。

注意!ゲームシステムにゲームルールを混ぜない

企画書でよく見かけるのがこのような記載です。

「敵を倒してポイントをゲットする」

これは独自のゲームとはいえずほかのゲームにも存在するいわゆるルール的な側面のため、注意しましょう。

他のゲームでもプレイヤーが敵を倒してポイントを稼ぐというのはよくありますよね。知りたいのは「どうやって敵を倒すのか」という手段の部分です。「ポイントを獲得する」のは目的であり読み手が知りたい情報ではないのです。しつこく書きますがスポーツでいえばボールを相手のゴールに入れると高得点!と書かれても、面白そうと感じる方は少ないでしょう。どうやってゴールに入れるのか?足だけを使ってボールを蹴ってゴールを目指すゲーム(サッカー)や、ボールを両手で持ってはいけないので、地面にボールをつくドリブルとパスを主軸としてボールを進めてゴールを目指すゲーム(バスケットボール)といった得点を決める目的に対する手段を考えて行きましょう。

ただしルールそのものが独自性があり、ゲームとしての面白さが確立されているものに関しては例外と言えます。スポーツや将棋、囲碁などが該当します。

まとめ

・企画書の標準的な構成は、タイトル、コンセプト、ゲームシステムなどから成る

・コンセプトはゲームの方向性や目的を示すもので、体験の核となる

・コンセプトの源泉は感情や欲求で、それを言語化してゲームの形に落とし込む

・ぷよぷよやテトリスの例で、同じジャンルでもコンセプト次第で全く違うゲームになる

・コンセプトがあることでゲームの軸がぶれない

・ゲームシステムはコンセプトを実現するための手段を示すもの

・システムを考える際も、コンセプトを軸にする。拡張や発展する場合もコンセプトから派生させていく

・ゲームの基本ルールとシステムは区別し、独自性のある遊び方を示す

ゲームプランナーを目指す方を応援します!